心の広場|自分の素敵な未来を見つけよう。生徒ひとりひとりの自主性を尊重し、健やかな品格と確かな知性を育む飯田女子高等学校です。

心の広場

- トップページ >

- 心の広場

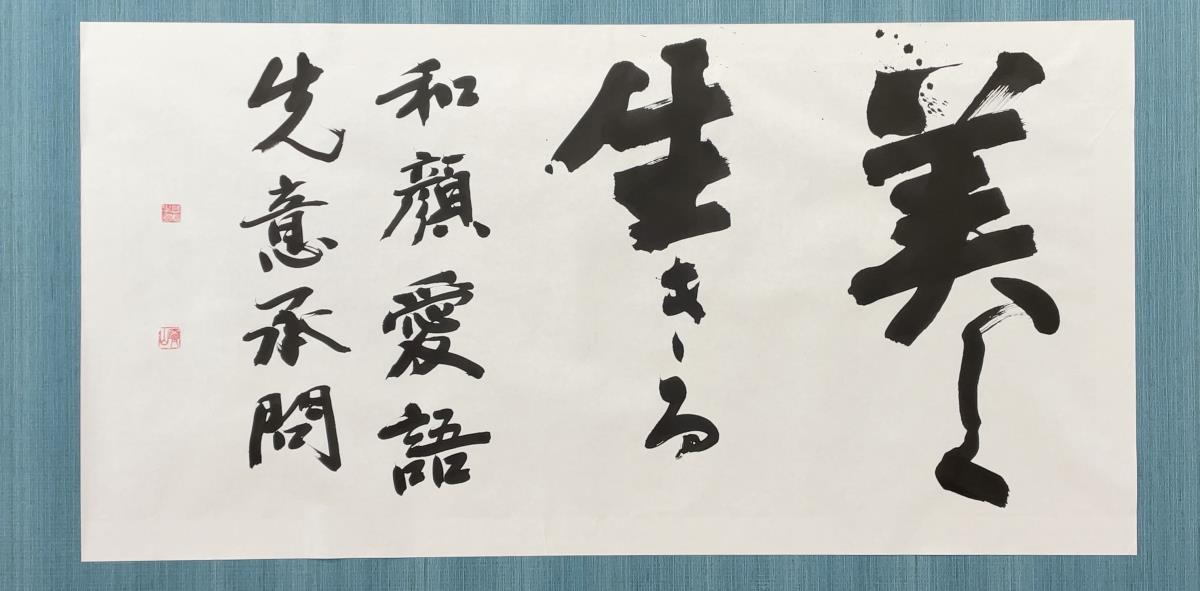

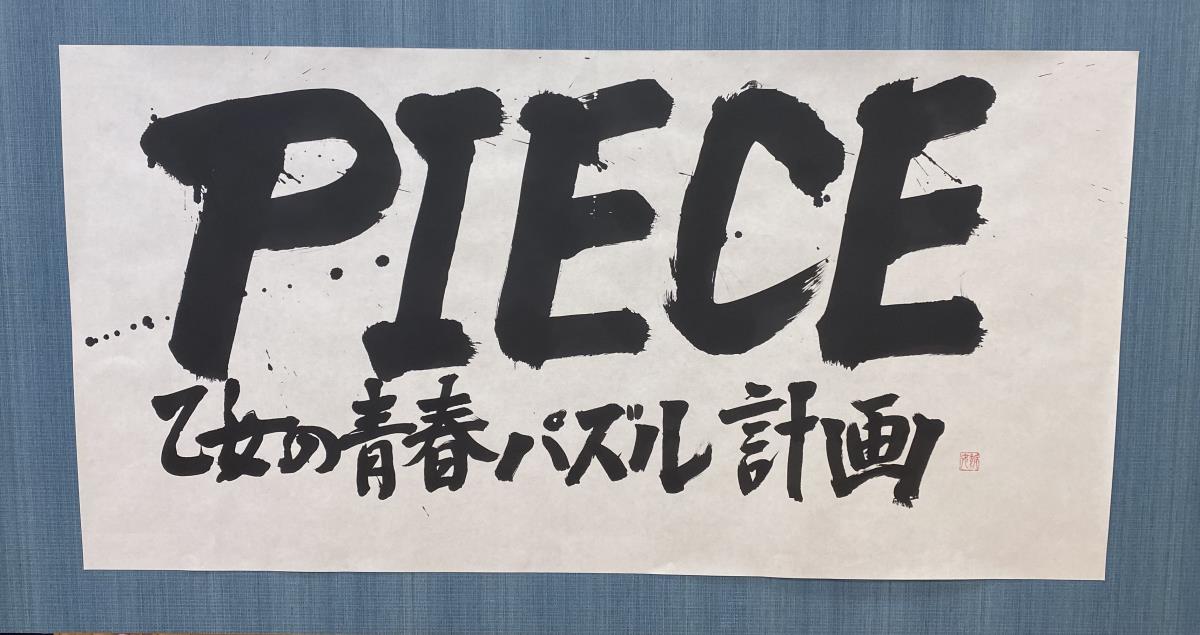

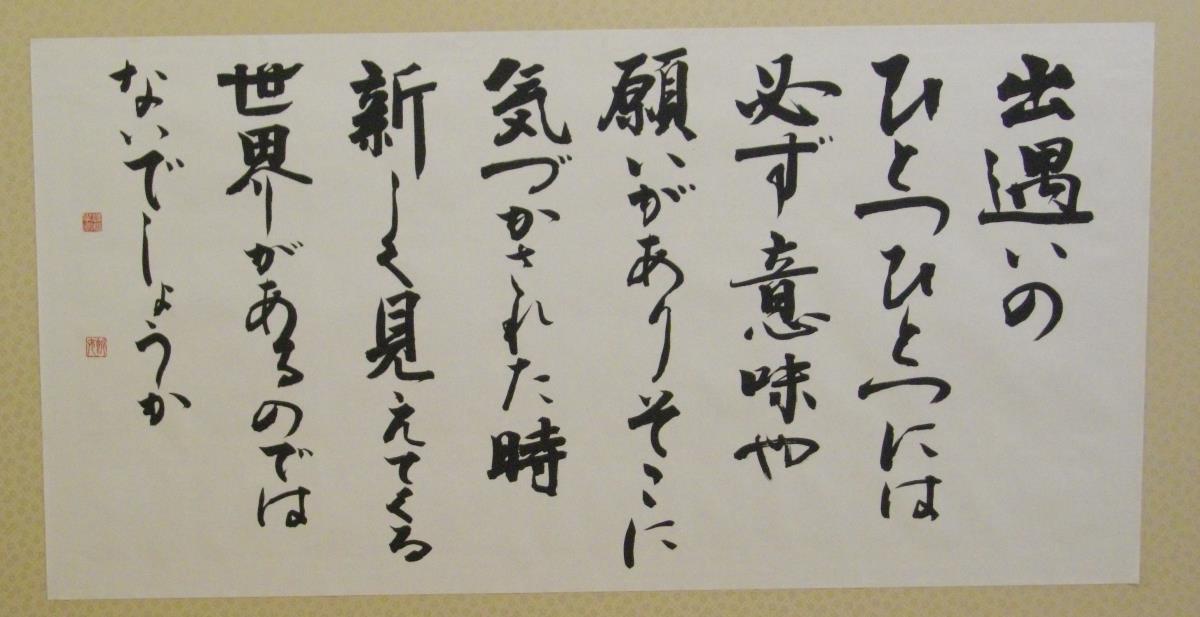

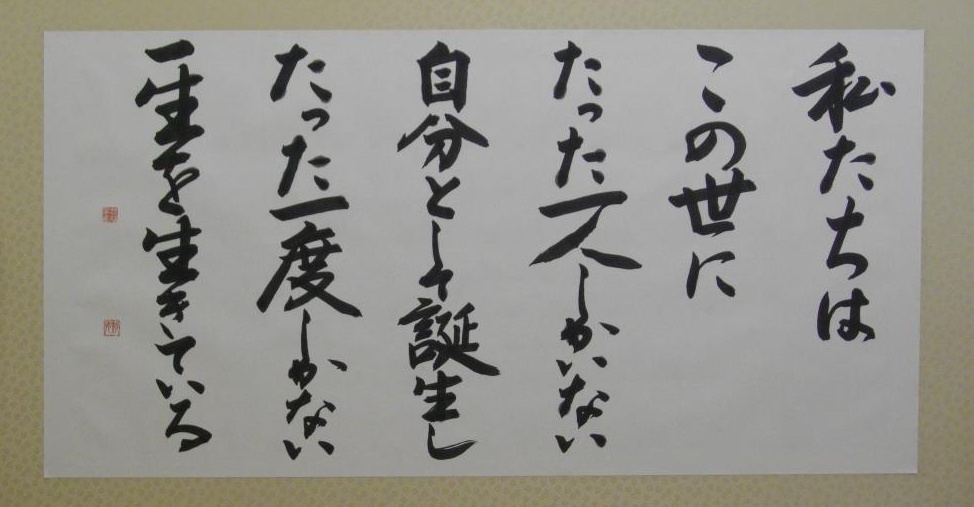

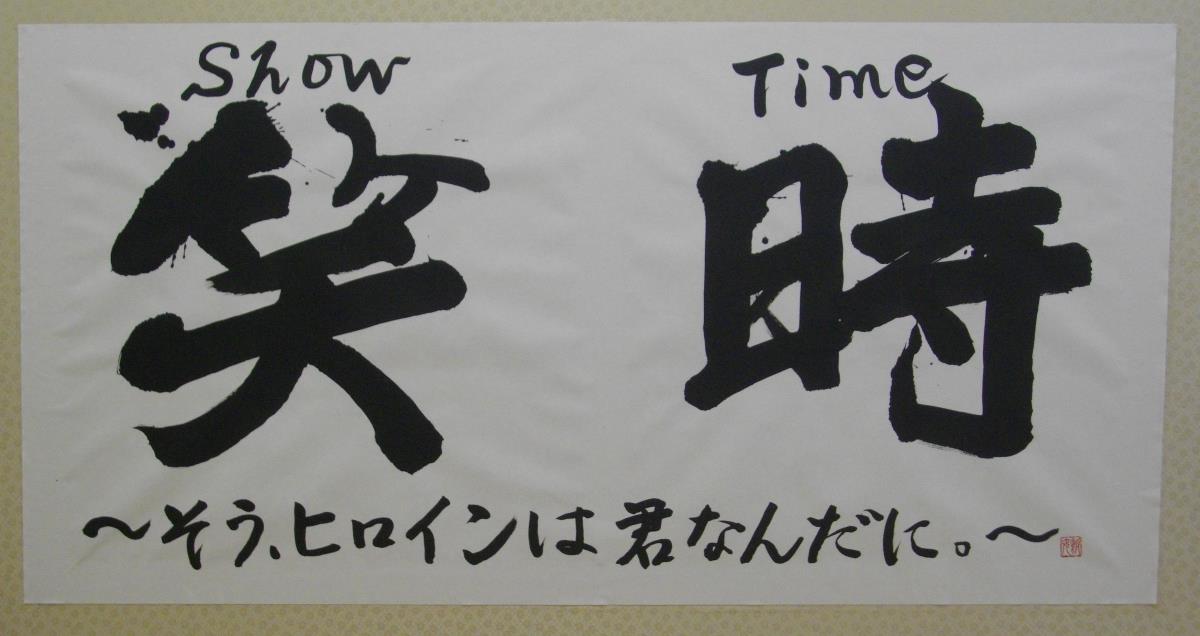

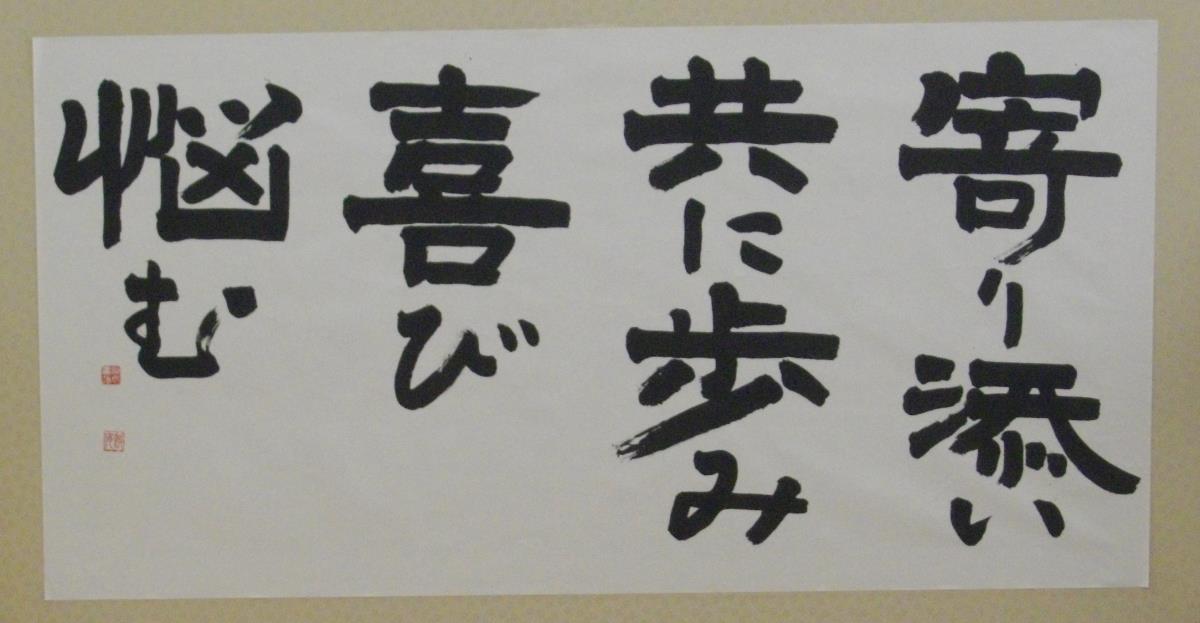

伝道掲示板

本校では、正面玄関の横に伝道掲示板を設置しています。

書道クラブ部員の協力のもと、月替わりでいろいろな言葉を提示しています。

ホームルームなどでとりあげ、自分の生き方や心を見つめる機会となっています。

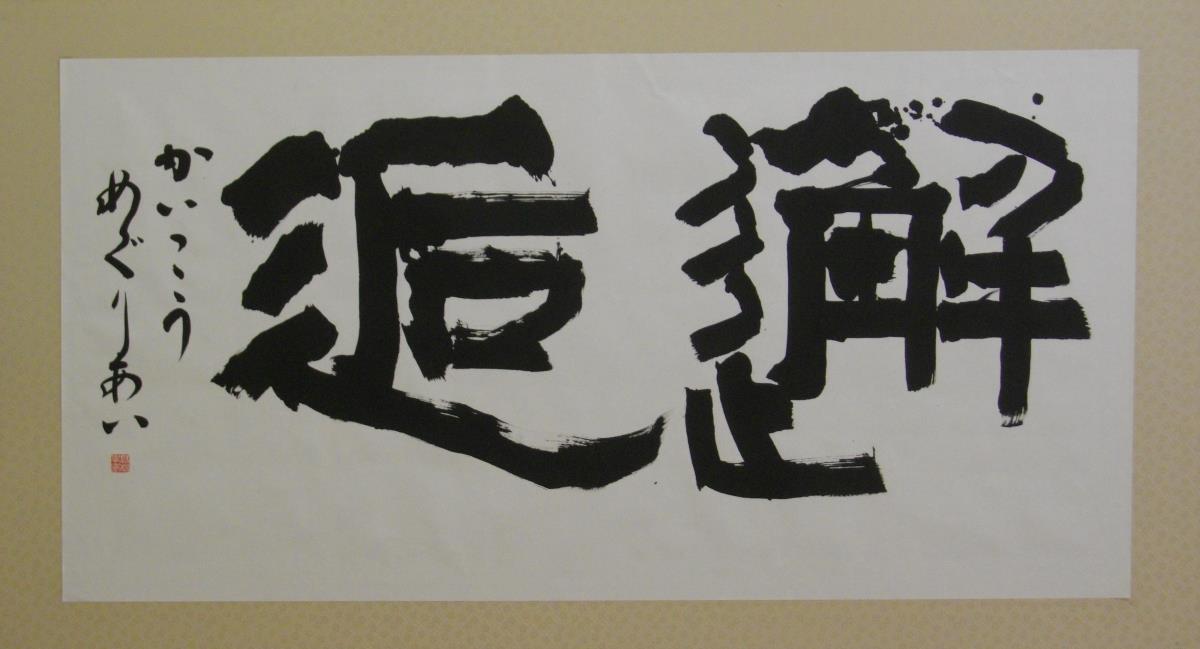

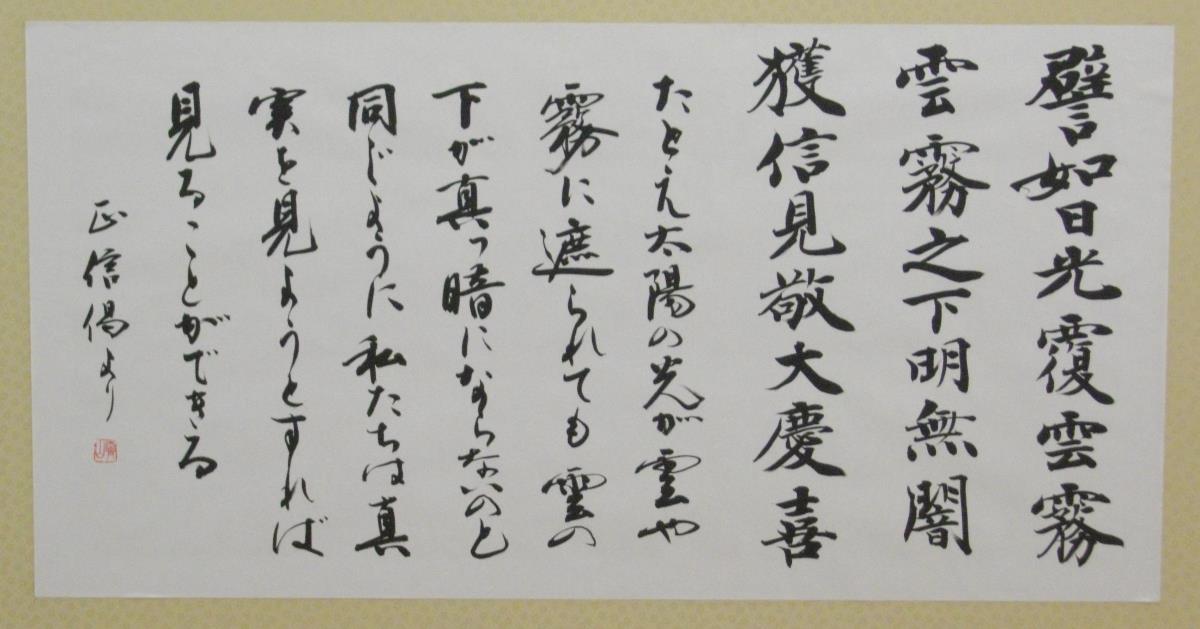

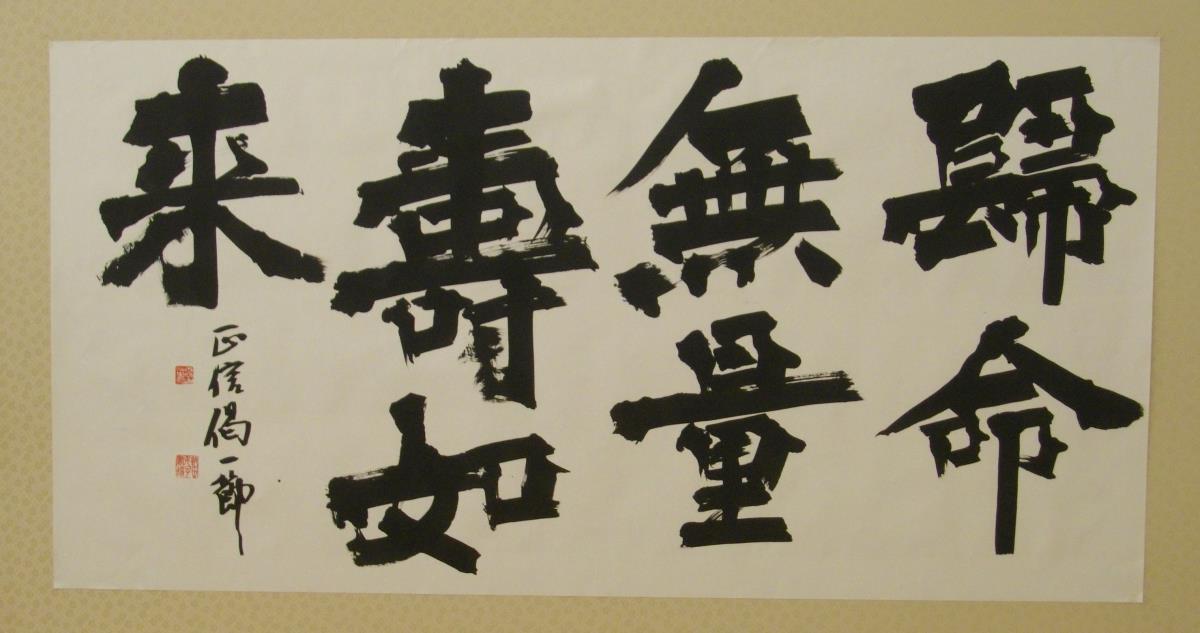

9,10月の言葉

歸命無量壽如來

『顕浄土真実教行証文類』「正信念仏偈」より

3年 前澤 絢音 書

【解説】

親鸞聖人が念仏の教えにめぐりあえた喜びや感謝の気持ちと、その念仏の教えを親しみやすいかたちで書き記されたものが「正信偈(しょうしんげ)」です。正式には「正信念仏偈」と言い、親鸞聖人が長い年月をかけて書かれた『教行信証』の「行巻」の終わりに記されています。前半はお釈迦様が説かれた『仏説無無量寿経』の教えに出遇った喜びが書かれ、後半は、その教えを正しく受けとめ伝えられた七高僧(インド、中国、日本の7人の僧侶)の教えと感謝の言葉が書かれています。親鸞聖人が念仏の教えとその歴史を受けとめ、その感銘をうたっているのが「正信偈」です。

朝夕のお勤めとして、「正信偈」をあげることが定着したのは、今から約500年前、本願寺第8代蓮如上人の時代です。蓮如上人はすべての人が日常の生活の中で、親鸞聖人の言葉に親しみ、真実の教えに出遇うことを願って、「正信偈」や「和讃」を日々の礼拝・勤行と定められました。

【あじわい】

「正信偈」の最初は、「帰命無量寿如来 南無不可思議光 (きみょうむりょうじゅにょらい

なむふかしぎこう)」いう言葉で始まります。「限りないいのちのはたらきを教えてくださる仏の光に、感謝して生きることを誓います」という意味です。私たち人間の「ものさし」でははかることのできない、「大きないのち」のはたらきがあります。仏はいつもあなたを照らしてくれている。その仏の心を受けとめた時、本当のあなたの姿が見えてくる。見えてきたあなたの姿のまま、全てを仏にお任せする。そんなあなたになれたなら、あなたが出遇うすべてのことが、あなたを育ててくれているとわかり、自分の人生の素晴らしさに目覚めることができる。これが、「帰命無量寿如来 南無不可思議光」の心の世界です。

文責:美妙

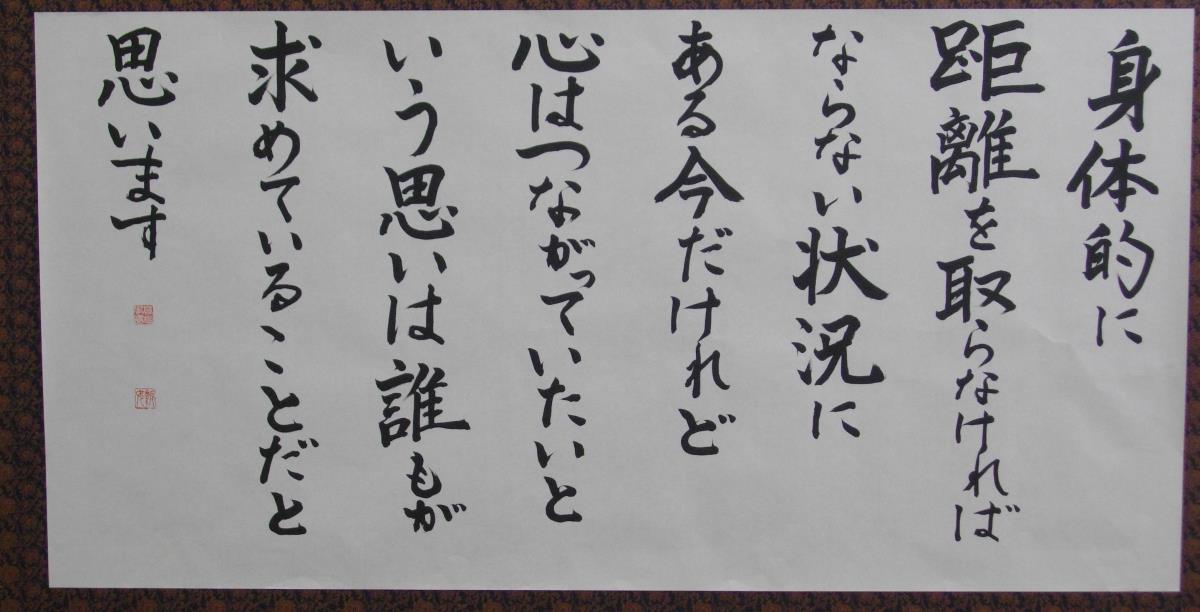

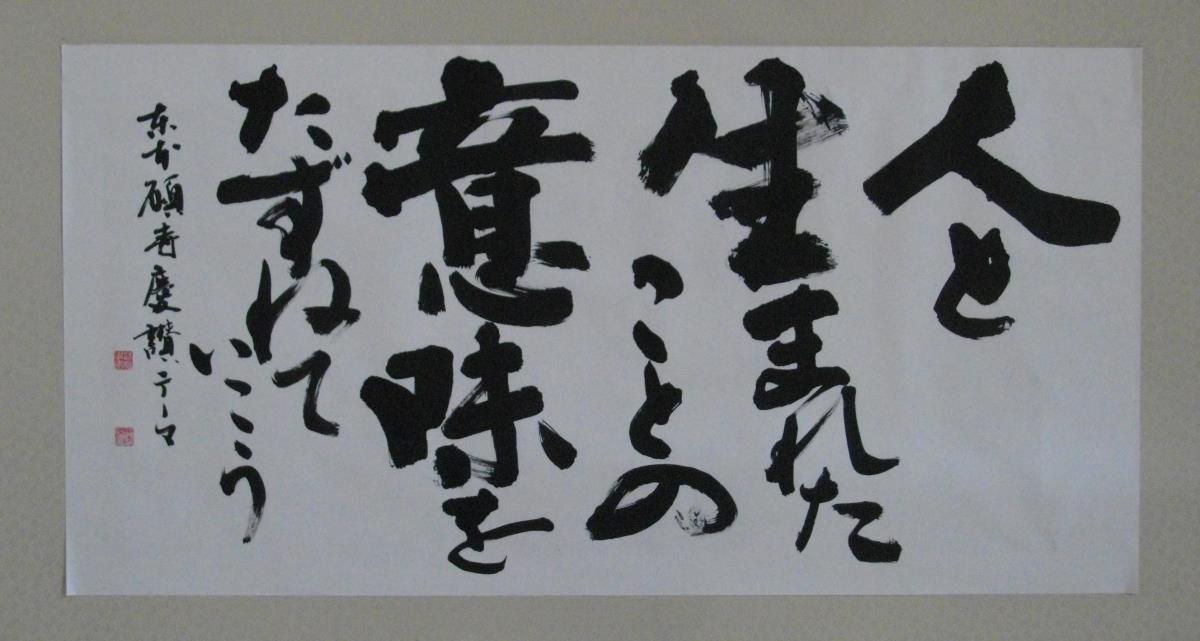

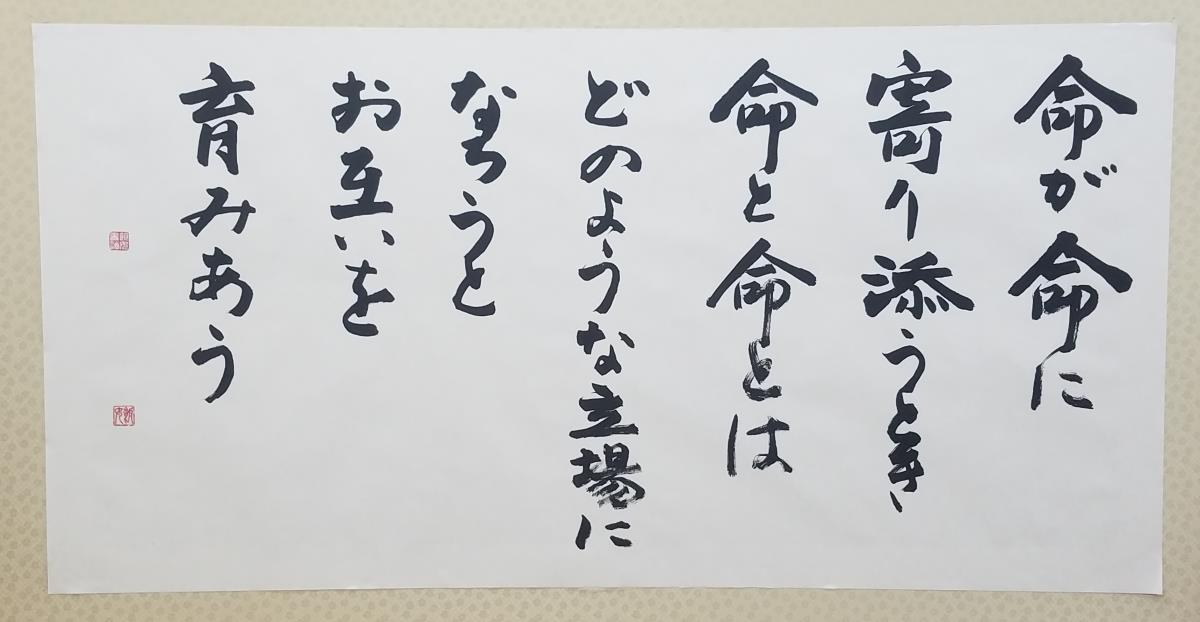

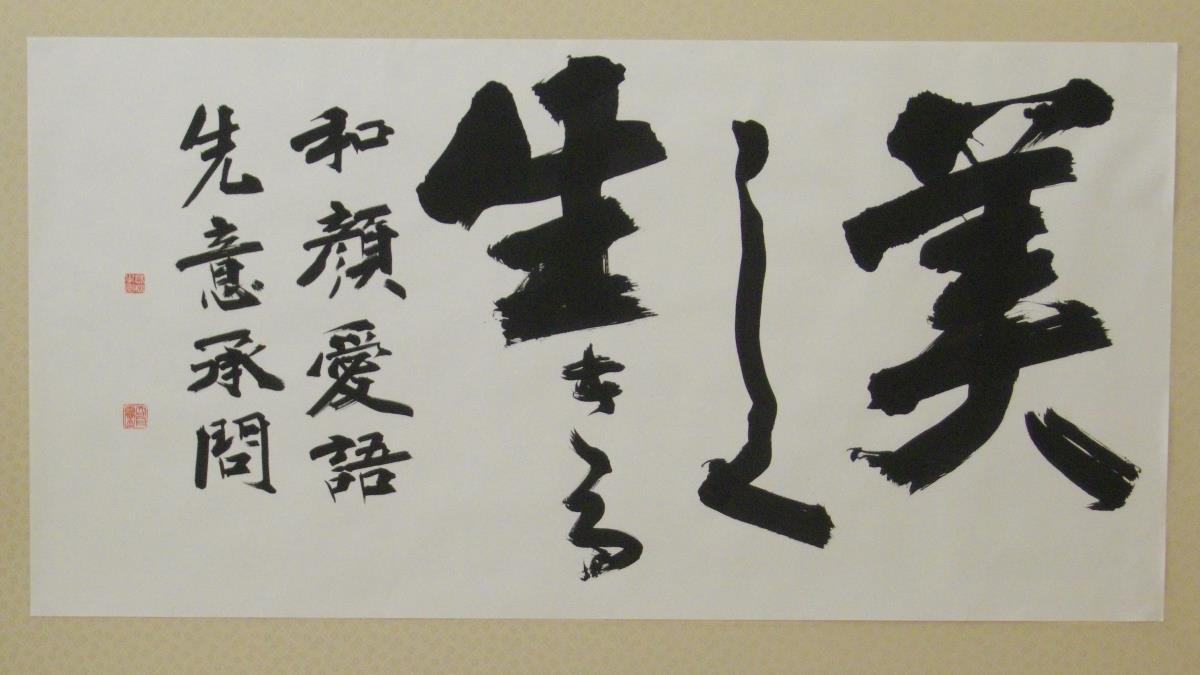

5,6月の言葉

小さな命に大きな願い

(「真宗大谷派学校連合会結成40周年 スローガン」より)

2年 横前 萌々香 書

【解説・あじわい】

この言葉は、私たち飯田女子高校が所属している、真宗大谷派学校連合会結成40周年を記念して掲げられたスローガンです。当時、記念事業の一つとして、加盟校45校にスローガンの公募をしたところ、本校在籍の3年生、林百佳(はやしももか)さんの言葉が最優秀賞作品に選ばれ、採用されました。当時、林さんはこの言葉に「私たちのたった一つのいのちには、両親・友達などからのたくさんの願いがかけられている」という意味を込めていました。

あれから20年。学校連合会は今年、結成60周年を迎えます。60周年の記念事業として

11月25日に、学校連合会をオンラインでつなぐ「合同報恩講」をお勤めします。20年経った今でも、林さんの願いは脈々と継承されています。学校連合会に所属するすべての人たちは、この願いに包まれ、抱かれながら、場所は違えどそれぞれの場所で、それぞれのいのちを輝かせて、学校生活を送っているように感じます。

文責:美妙

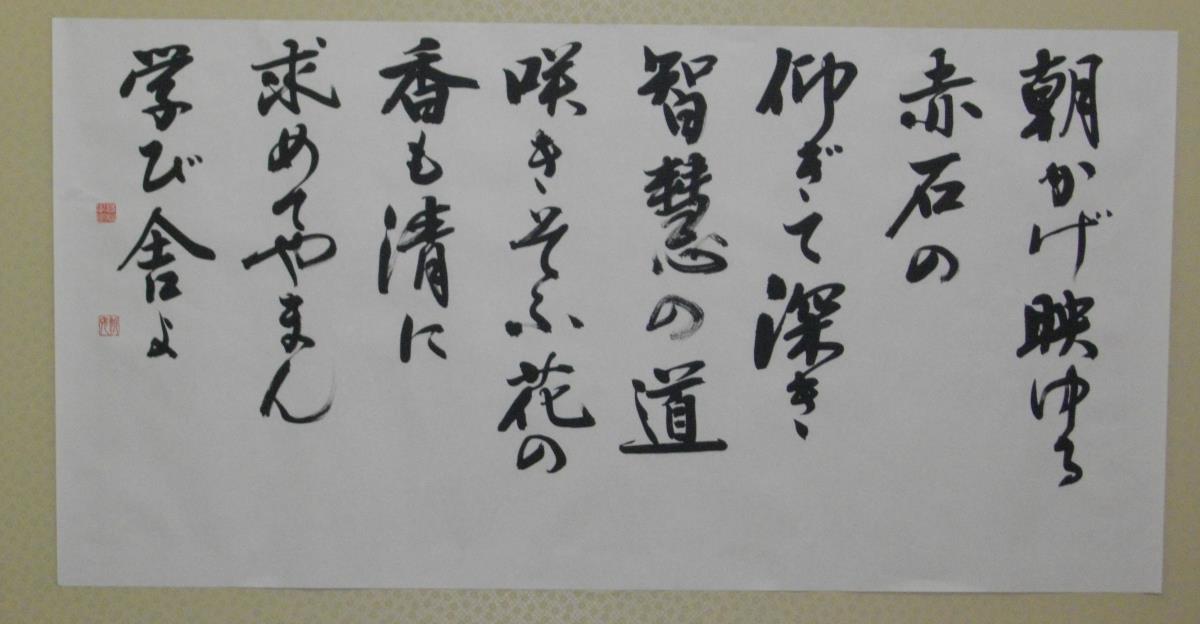

令和6年度

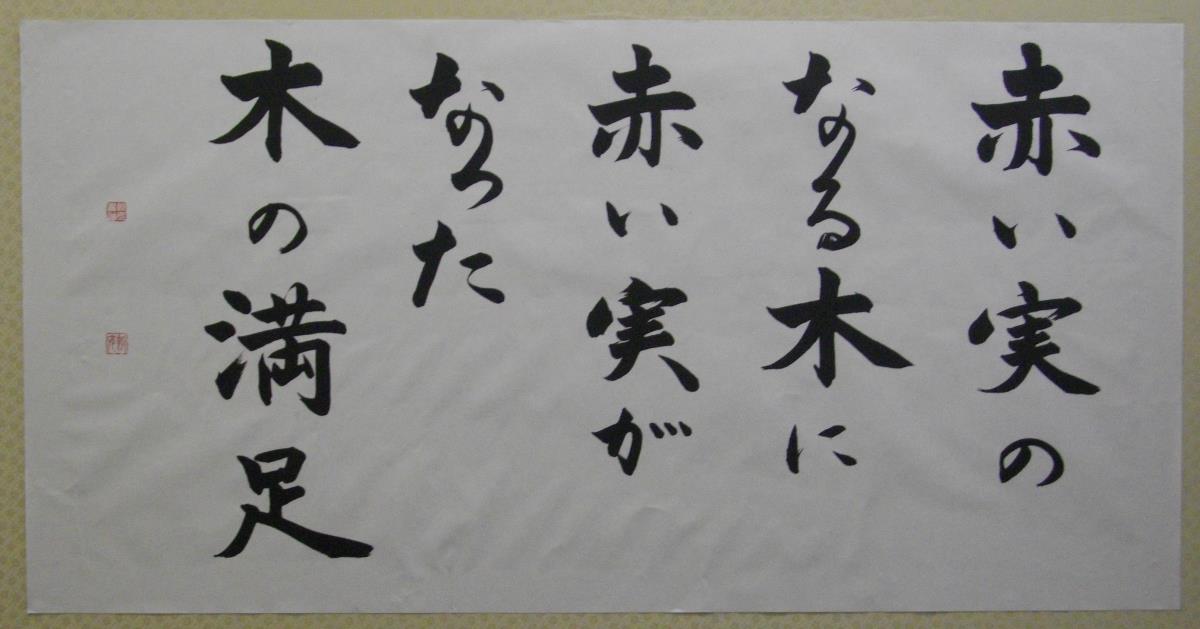

4月の言葉

明日ありと 思う心の あだ桜

夜半に嵐の 吹かぬものかは

(「親鸞聖人絵詞伝」より)

3年 奥村 未来 書

【解説】

親鸞は9歳の春、京都の青蓮院にて、慈円という僧侶のもと出家・得度されました。出家を申し出た時刻が遅いということで、慈円は「今日はもう日も暮れてきたので、明日改めて出家のための式を行うことにしよう。」と親鸞に伝えました。しかし親鸞は、「美しく咲きほこる桜の花も、一夜の嵐で散ってしまいます。その桜の花よりもはかないものが、私たちの『いのち』ではないでしょうか。明日といわずに、今ここで出家させてください。」という思いを込めて、この歌を詠んだと言われています。慈円はこの幼い親鸞の思いに心を動かされ、その日のうちに、出家するための式、得度式を行いました。

【あじわい】

親鸞が「桜」に喩えたもの、それは自分の「いのち」です。「明日自分のいのちがあるかどうか分からない。明日もしかしたら死んでしまうかもしれない。だからこそ今を精一杯生きたい。」という思いを込めました。

また、桜は「出家への決意」、嵐は「揺らぐ心」にも喩えられています。どんなにかたく決意したとしても、明日になったら気持ちが変わってしまうかもしれない。意志が揺らいでしまうかもしれない。それだけ人間の心は脆く、はかないものであると、9歳の親鸞は気づいていたのではないでしょうか。私たち人間は、「明日はある」と当然のように思ってしまいがちですが、いつどこで何が起こるかわからない。それが私たちの人生です。はかない「いのち」を生きている私。そんな私も、はかなく脆い心を持っているという事実に、目を向けていきたいものですね。

文責:美妙

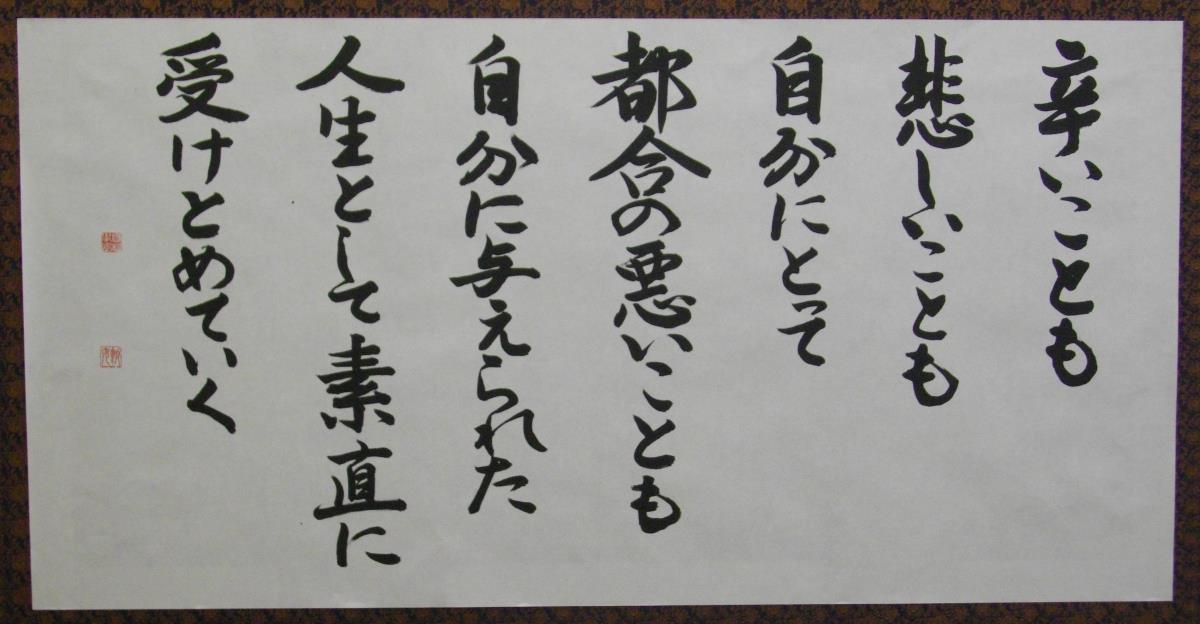

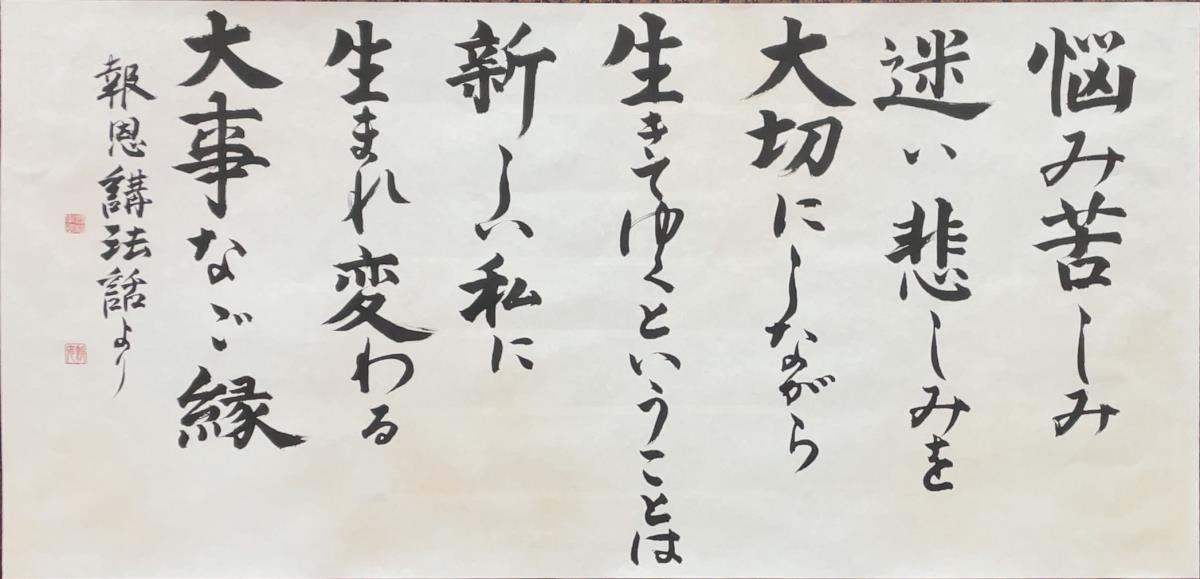

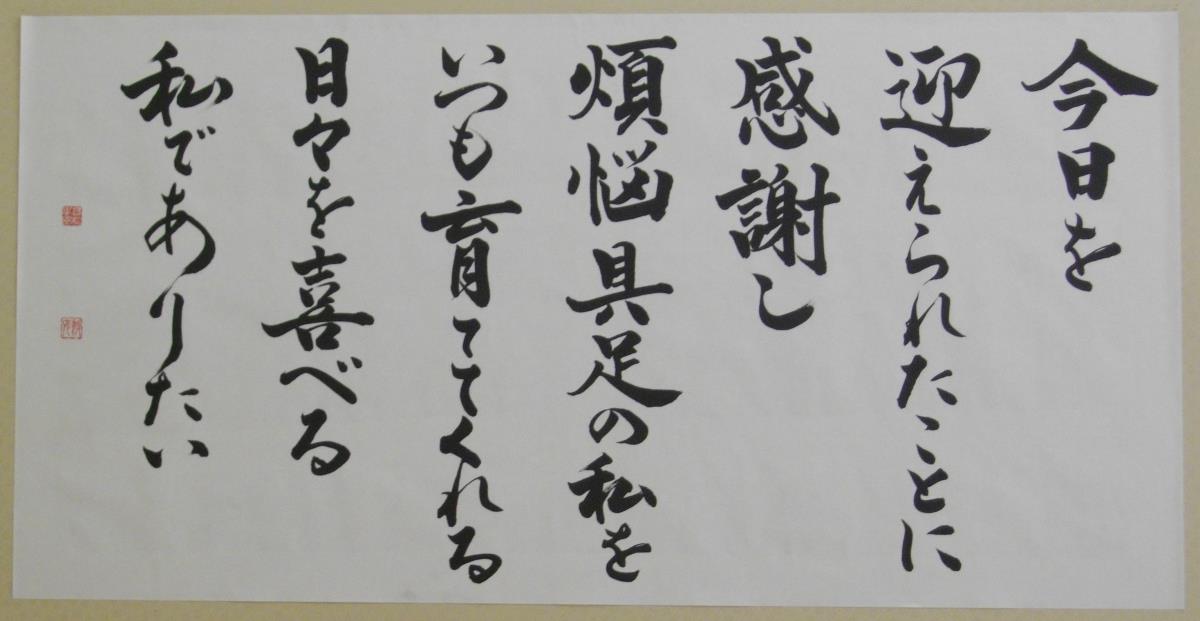

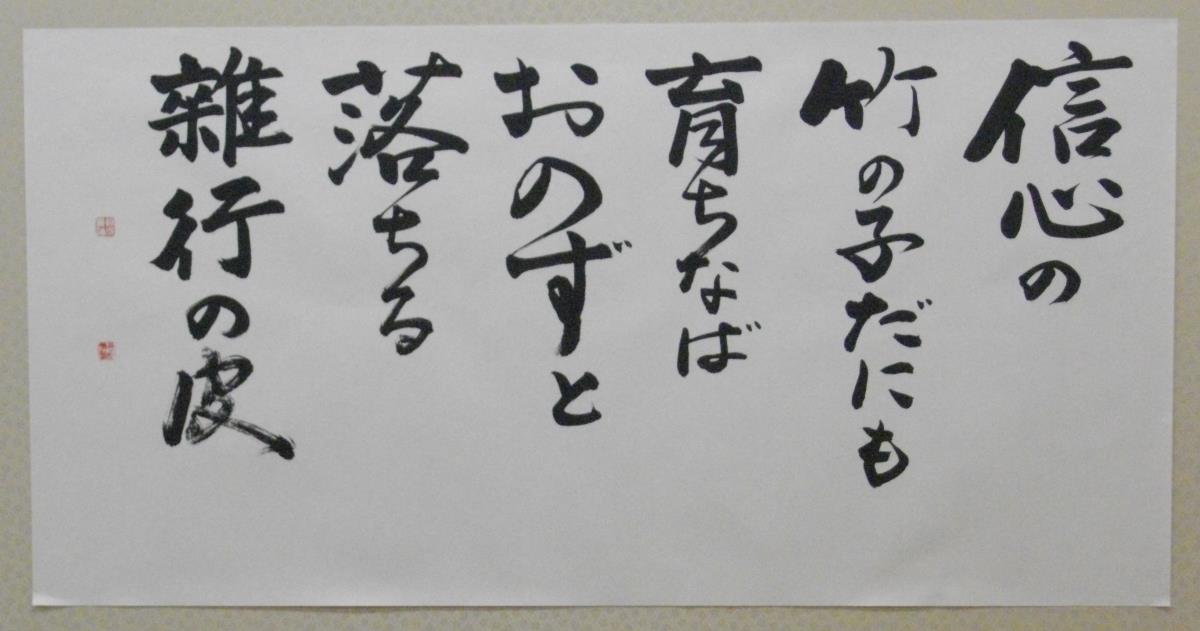

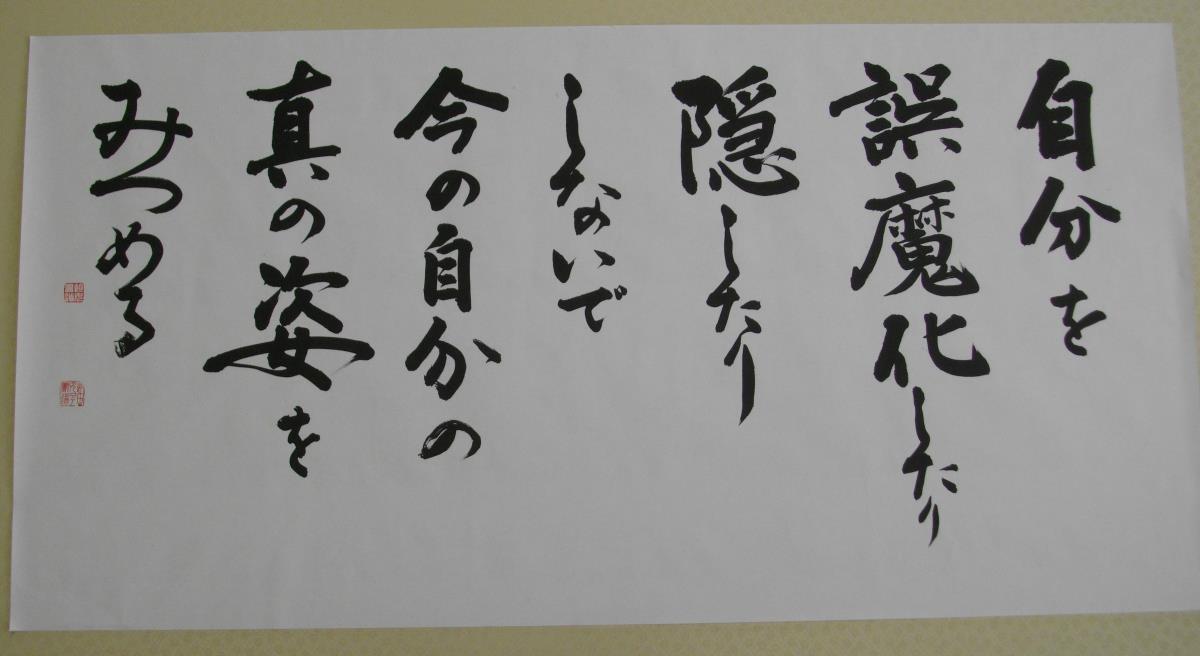

11,12月の言葉

愚者になりて往生す 『末燈鈔』より

2年 原 夏望 書

【解説】

「愚者になりて往生す」とは、親鸞聖人が師である法然上人から直接聞いた言葉です。「浄土の教えに自らのあり方を学ぶ人は、自分が愚者としてしか生きられないことに目覚め、浄土に生まれて生きるものになる」という意味です。親鸞聖人は29歳の時に、20年間の比叡山延暦寺での修行に挫折し、自分に失望しながら法然上人のもとを訪ねました。そこでの法然上人は、念仏の教えのもと、自分が愚かであることを告白しながら生き生きと生きる、誤魔化しのない姿でした。

晩年、親鸞聖人は京都から関東にいる門弟たちに対して、念仏の教えを伝えるために沢山の手紙を送りました。最晩年の88歳の時に書かれた手紙に、この法然上人の言葉が書かれています。35歳の時に承元の法難によって法然上人と離ればなれになり、それから50年以上経った今でも、「愚者になる」ことの大切さを門弟たちに伝えようとしていた親鸞聖人の姿から、この言葉がどれだけ親鸞聖人にとって要になっていたのか、うかがうことができます。

【あじわい】

インドで慈悲活動をしていたマザーテレサもまた「不完全な者となって人となる」という言葉を残しています。ここでいう「愚者」や「不完全」とは、教養の有無や賢愚での愚かさではありません。煩悩に振り回されたり、自分の都合で善悪を決めたり、他者を傷つけ悲しませたりする愚かさを指します。「愚者になる」とは、自己中心的で、人を傷つけずに生きることはできない、自分自身の愚かさを自覚するということです。自分の本当の姿から目を背けたくなる私たちですが、「愚者になる」ことによって開かれていく生き方があるからこそ、親鸞聖人や法然上人の生き方から学ぶことができるのではないでしょうか。愚かな自分を受け止め、思い通りにならない人生を引き受けて生きていこうという姿が「愚者になりて往生す」る姿なのです。

文責:美妙

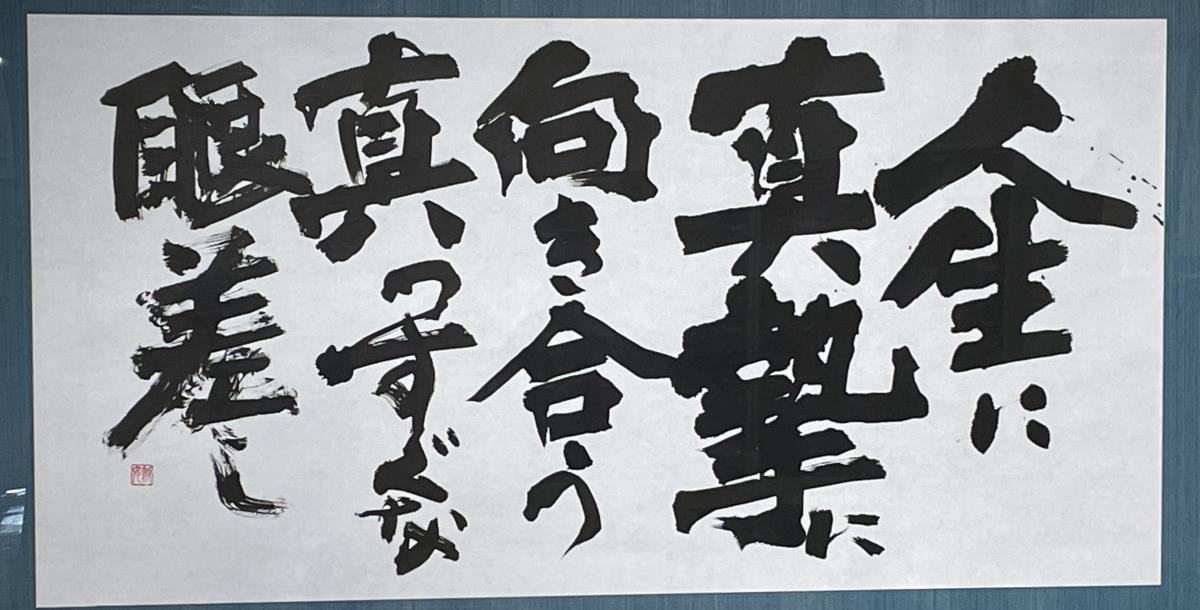

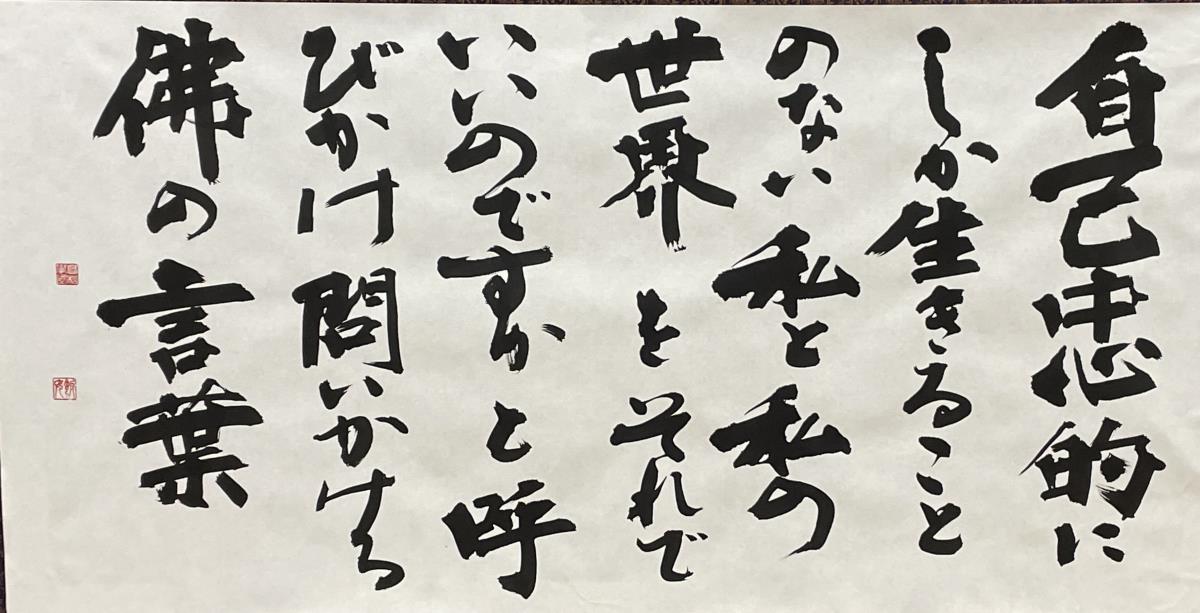

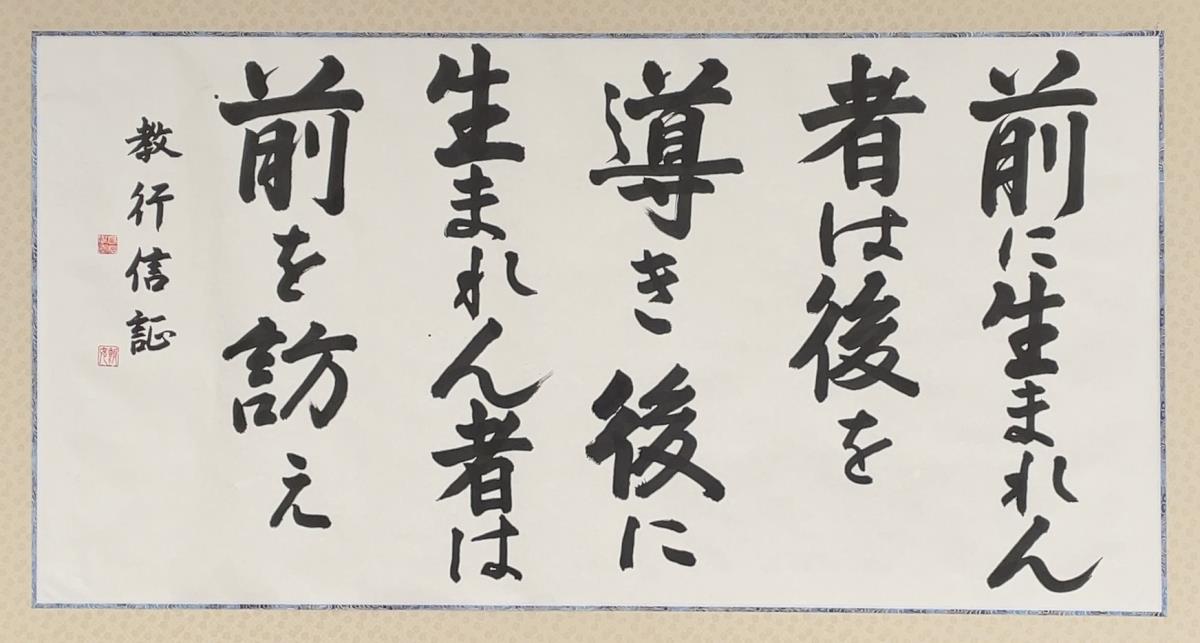

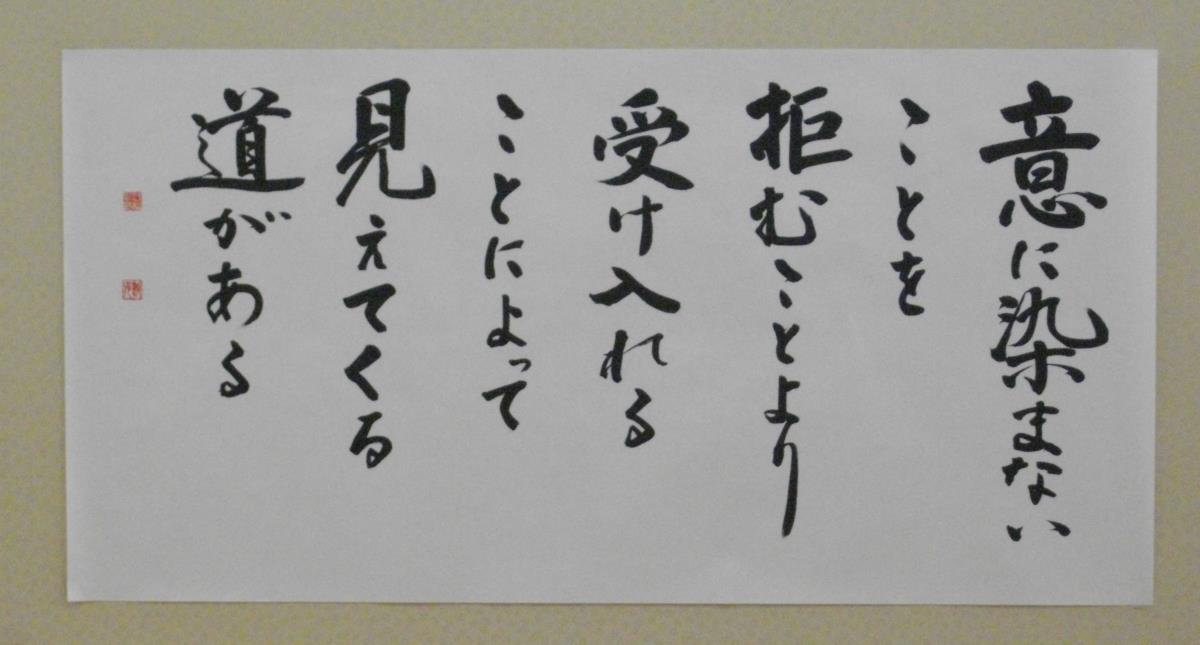

9,10月の言葉

見真~真を見つめる~

2年 松下 愛佳 書

【解説】

東本願寺の御影堂の正面に、「見真(けんしん)」という言葉が掲げられています。親鸞聖人の諡号として「見真大師」といわれていた時期がありました。

親鸞聖人は念仏の教えを説く中で、どんな時も自分の本当の姿から目を背けず、自分と向き合うことを大切にされていました。『愚禿抄』という本の中ではご自身のことを、「私の心は、外見は賢く振る舞っているが、その中身は煩悩にまみれ愚かである」と述べられています。親鸞聖人は自分のことをいかに理解していないかを知り、愚かさに気づかされていきました。

【あじわい】

「見真」が私たちに語りかけていること。それは「ありのままの私の姿を受け止めていきましょう」ということです。外ばかりに目を向けるのではなく、自分の心に目を向け、自分を誤魔化したり隠したりしないで、今の自分の真の姿を見つめましょう。どんなあなたの姿でも、受け入れてくれる場所はここ(東本願寺)にある」と、願いをかけてくれています。

ただ、気をつけなくてはならないのが、「自力」の中で自分を見つめるのか、「他力」の中で自分を見つめるのかという点です。肩に力が入りすぎてしまい、「自分や真実を見つめなくてはいけない」、「自分を受け止めなくてはいけない」となってしまうと自分の都合がはたらき、疲れてしまいます。仏様に身を委ね、仏様の教えによって見えてきた自分を問い、仏様の願いに包まれながら自分の真の姿を受け止めていく。これが「見真」に込められた願いであり、この歩みの中で、「どんな私でも安心していられる世界」、つまり「浄土」に生まれるのです。

文責:美妙

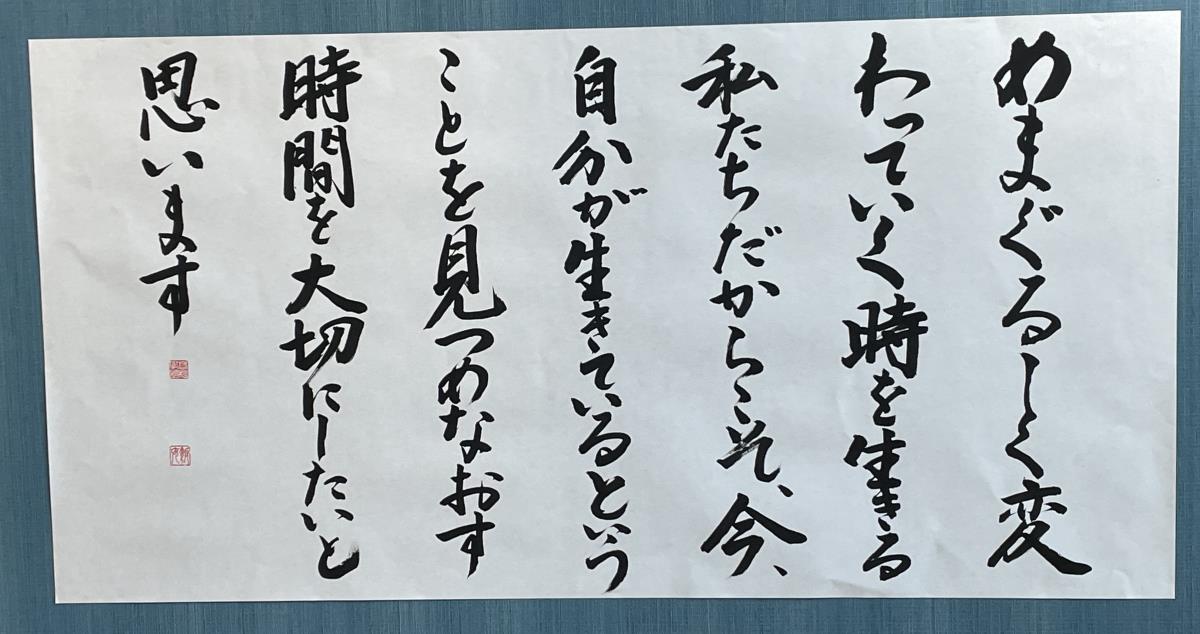

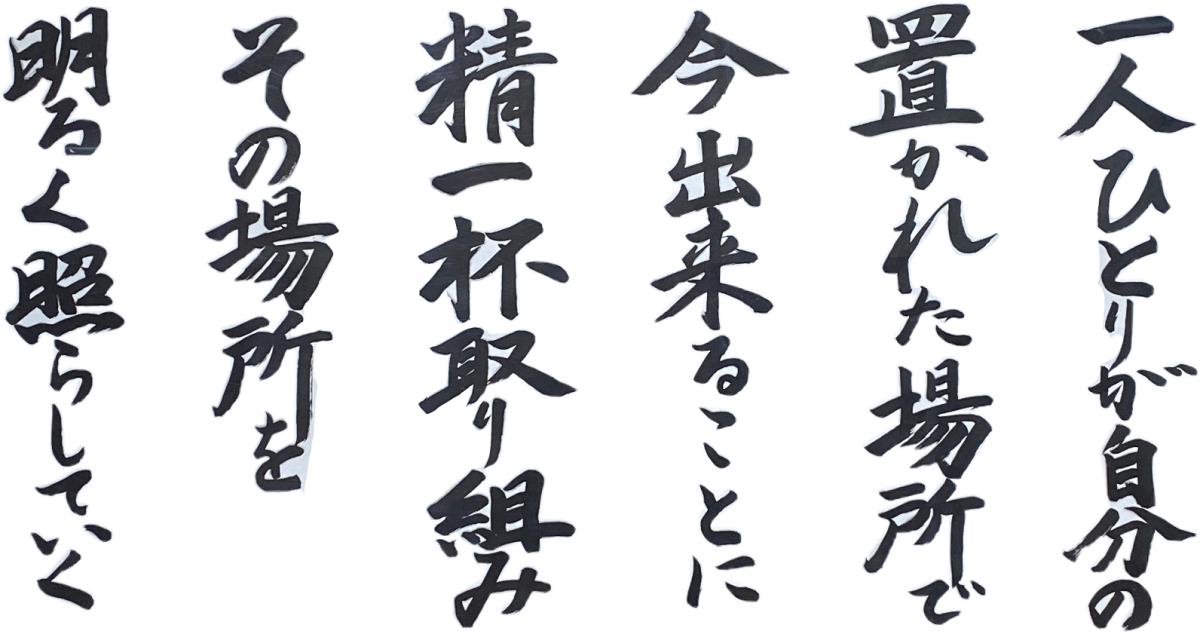

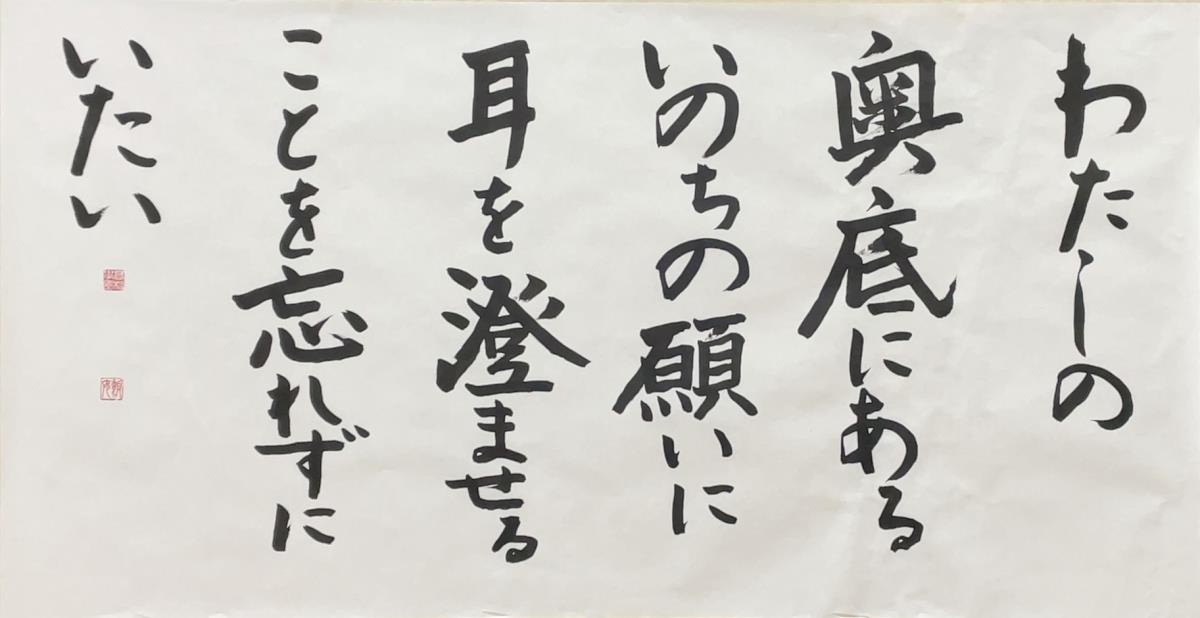

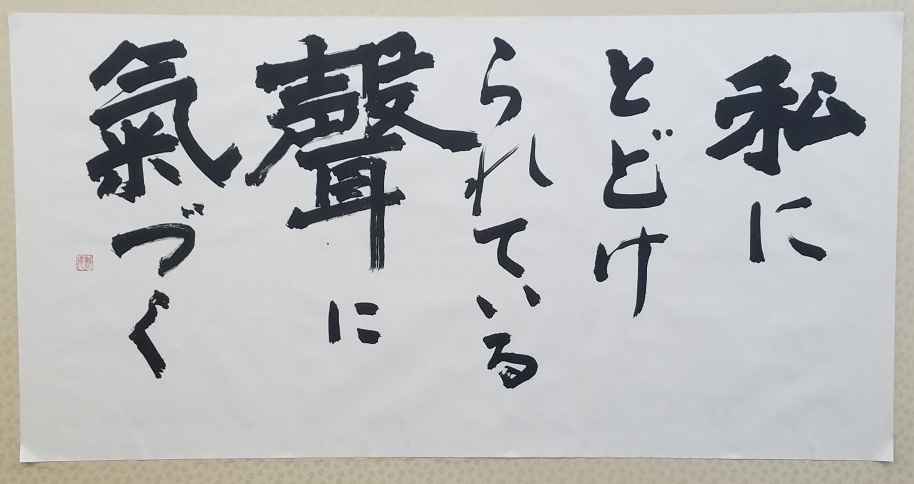

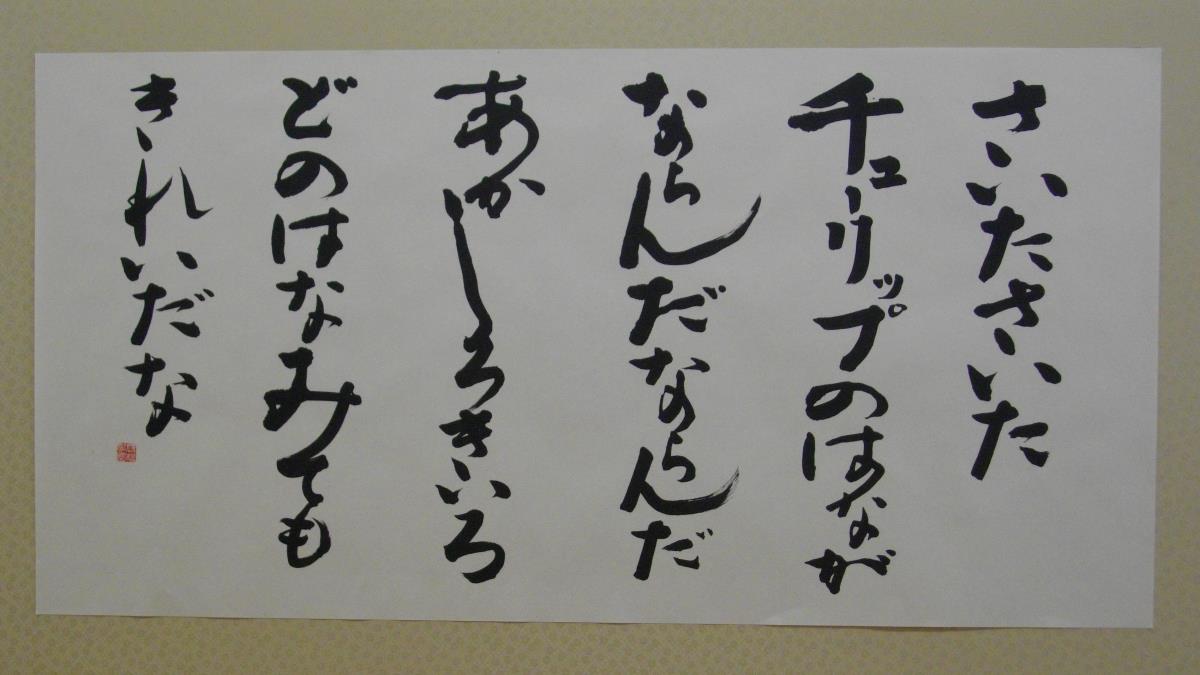

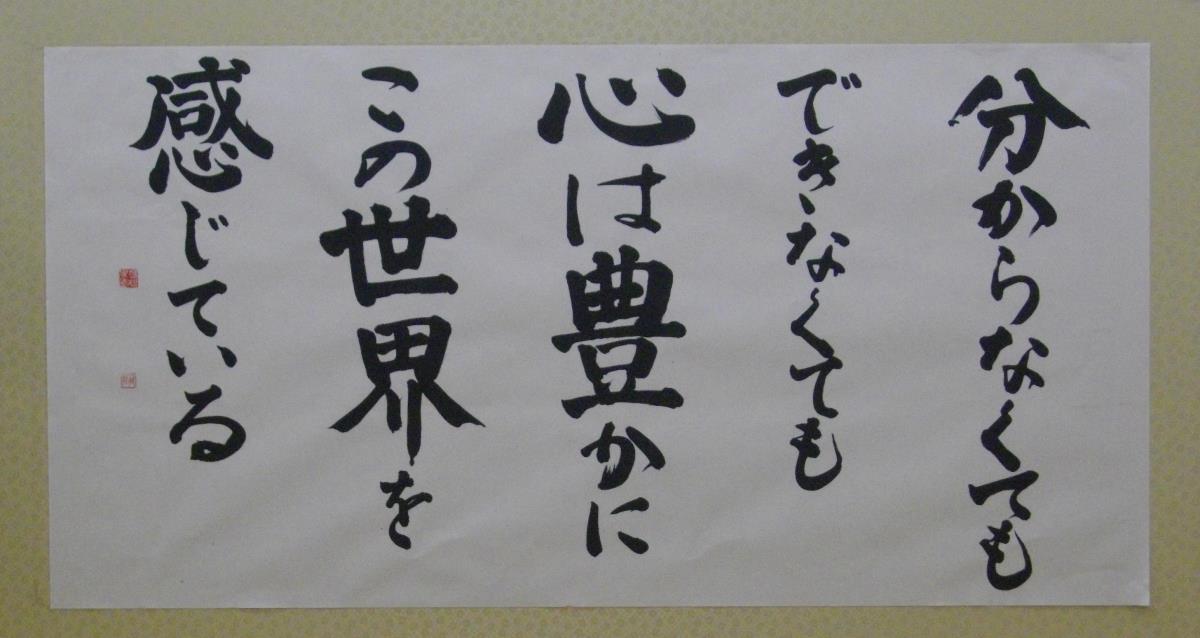

2,3月の言葉

私にかけられた願い

2年 矢澤 心春 書

【解説】

親鸞聖人の教えが書かれている本、『歎異抄』の第一章は、「弥陀の誓願不思議にたすけられまいらせて」という言葉から始まります。「弥陀の誓願」とは、私たちを真理に目覚めさせてくれる「はたらきかけ」をさします。浄土真宗では「本願」とも言います。姿や形は見えないけれど、「あなたを見守っていますよ」、「あなたを成長させますよ」という慈悲の心を、いつでもどこでも平等に、私たちにはたらきかけてくれています。そのはたらきかけを「私事(わたしごと)」として受けとめた時、どんな境遇でも私を生かし、育ててくれていることに気づかされます。今の私が、今の私のままの姿でいることで、自分のいのちの尊さや、人生の豊かさに目覚めていくことができます。こうして、「自分の人生の素晴らしさに目覚めていけるあなたになってくださいね」という願いが、私にはかけられているのです。

【あじわい】

飯田女子高校では、この「弥陀の誓願(本願)」を「私にかけられた願い」と、表しています。また、この「願いは」、本校の校章の「五葉の松」にも込められています。常緑樹である松は、暑い夏でも寒い冬でも、いつでも青々と、生き生きと輝いています。どんな境遇(順境でも逆境)でも私のかけがえのない人生なのだから、この松のように、楽しい時も辛い時も、自分にとって都合の良い時も悪い時も、いかなる状況でも、自分の人生を大切に生きていってほしい。これが飯田女子高校の願いです。この願いを、私たちは「私事」として、素直に受け取ることが出来ているでしょうか。「私の人生はこんなはずではなかった」と、誰かや何かに責任転嫁していないでしょうか。素直に願いを受け取れない私も、責任転嫁してしまう私も、今の本当の私の姿です。そんな愚かな私に目を向けていくところに念仏の教えがあり、そんな愚かな私だからこそ、聞こえてくる声があるのかもしれません。今年度が終わる前に今一度、「私一人にかけられた願い」に耳を傾けていきたいものですね。

文責:美妙